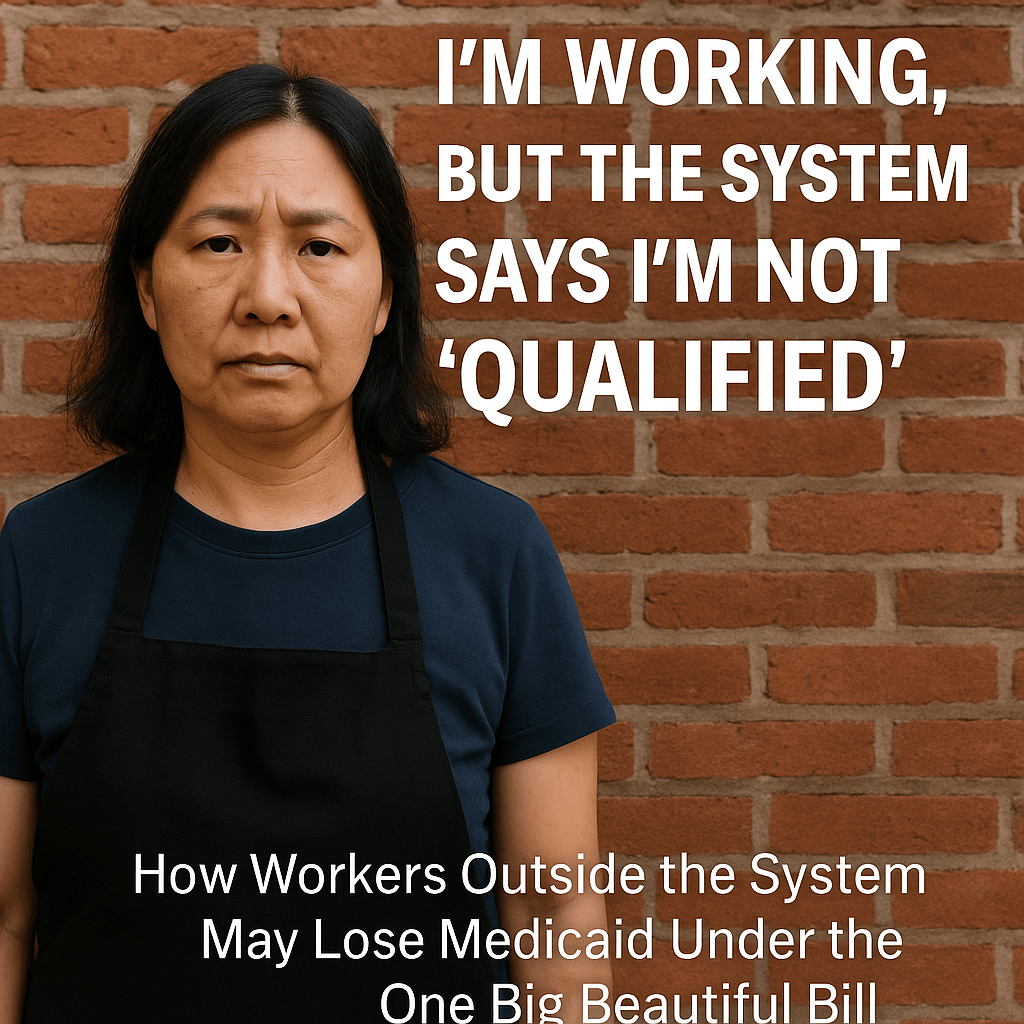

——制度之外的劳动者,如何在《大而美法案》下失去医保?

她不是不工作,只是不符合“制度期待的劳动方式”

梁太太,45岁,是一名拉斯维加斯的清洁工,靠着按小时计费的家庭服务维持一家三口的生活。她有合法身份,每年依法报税。她的丈夫去年接受了胃癌手术,目前仍在恢复阶段,尚未恢复工作能力。18岁的儿子刚从高中毕业,尚无收入,准备申请社区大学。

2026年,《大而美法案》将在全国实施新的Medicaid规定:非豁免成年人必须每月提交至少80小时的劳动、志愿或职业培训记录,否则将失去资格。

梁太太起初以为不会有太大影响。她的收入不高,家庭也有真实的照护负担,应该在“安全边界”之内。但几个月前,她收到了资格预警通知:因为家庭结构调整(儿子年满18岁)与丈夫未被列为完全残障豁免,她本人将成为家庭中唯一被要求每月提交工作记录的人。

她的年收入约 $22,000,在贫困线边缘。她的工作是真实的、规律的,却因为没有“正式雇主”、工时波动、无法出具标准工资单,每月被系统标记为“资料不足”。

“我不是没有在做事,我是没办法把这些事变成一张政府认可的纸。”她说。

不是只有她一个人,越来越多劳动者被制度错位

据KFF(凯撒家庭基金会)统计,美国Medicaid成年受益人中,约 64% 实际上是在工作。Urban Institute 报告指出,在自雇、零工经济、平台劳动、非正式合同等形态中,大量劳动者尽管报税、有收入,却因劳动形式“非标准”而落入工作要求的技术性漏洞中。

这一制度困境,不只发生在梁太太身上。还有:

- 单亲家庭:一位母亲可能要照顾两个孩子,工作时间不固定,符合劳动意愿却无法稳定证明;

- 自雇移民:例如接案设计师、按摩技师、货车司机等,报税但无雇主文件;

- 语言障碍者:即使有记录,也无法在系统中完成上传、更新、认证等复杂程序;

问题不在于他们不工作,而在于他们不符合制度预设的“标准雇佣劳动”模板。

制度的设计假定了一种“完美的劳动者模型”

《大而美法案》的核心逻辑是:让福利回归“激励劳动”,设定门槛筛选“真正愿意自力更生的人”。

但这一逻辑隐含着一套单一模板:

- 每月工时稳定;

- 有固定雇主;

- 有标准工资单或W-2;

- 有能力完成电子系统操作;

- 没有家庭照护责任,不被健康问题打断工时;

梁太太们的问题不在于“偷懒”,而在于她们生活的现实根本不可能完全服从这套标准化制度节奏。

反方会说:问题是执行,不是制度

这类批评文章最常遇到的反驳是:

“系统复杂、操作难、通知不到位,那是实施问题,不是政策设计的问题。只要各州改善操作、加大语言服务、及时通知豁免人群,就不会误伤。”

这听起来合理,但现实经验告诉我们,这种说法高估了技术解决力,低估了结构性误伤的必然性。

制度执行门槛本身就高

系统要求劳动者每月在线上传文件,完成认证流程,这对语言能力弱、数字设备缺乏、文化隔阂大的群体来说,本身就是障碍。

梁太太说她试着在手机上点“上传工资记录”,但系统无法识别她的手写客户付款单,也没有“自雇+现金工”选项。

制度默认“没有家庭负担的完全劳动者”

任何月度申报制,都对“有照护责任”“工作受家庭节奏打断”的人群构成天然排斥——尤其是女性、低收入家庭主力劳工、边缘族裔。

有些州默许“复杂系统”就是隐性削减工具

阿肯色州2018年的试点中,70%以上断保个案都与“未完成申报”有关,而非资格本身不符。

研究者指出:“复杂系统本身成为了排除手段。”

制度可以鼓励劳动,但不能误伤“真实但不可整齐呈现的劳动”

我们不是反对设定标准,也不主张无门槛救助。但我们必须承认:

- 并非所有工作都有“合格证明”;

- 并非所有努力都能变成数字文档;

- 并非所有人都能在系统规定的月初月末之间,稳定地被“看见”。

如果制度只能接纳“最整齐”的人,那它就是为最幸运的少数而设,而不是为真实的多数而建。

后记

梁太太不是个案。她是那个被系统分类时,被归为“不够资格”,而非“不够努力”的人。

在《大而美法案》的框架下,我们不该问:“这些人是不是工作不够?”

我们该问的是:制度是否给予了他们一种“能够被理解和呈现的方式”?

社会可以要求自立,但不能设定一套只有“最没有负担、最会操作系统、最标准工作轨迹的人”才能通过的门槛。

否则,它剥夺的就不是资格,而是尊严。

文|一呼

Discover more from 华人语界|Chinese Voices

Subscribe to get the latest posts sent to your email.